Lesedauer: 7 Minuten

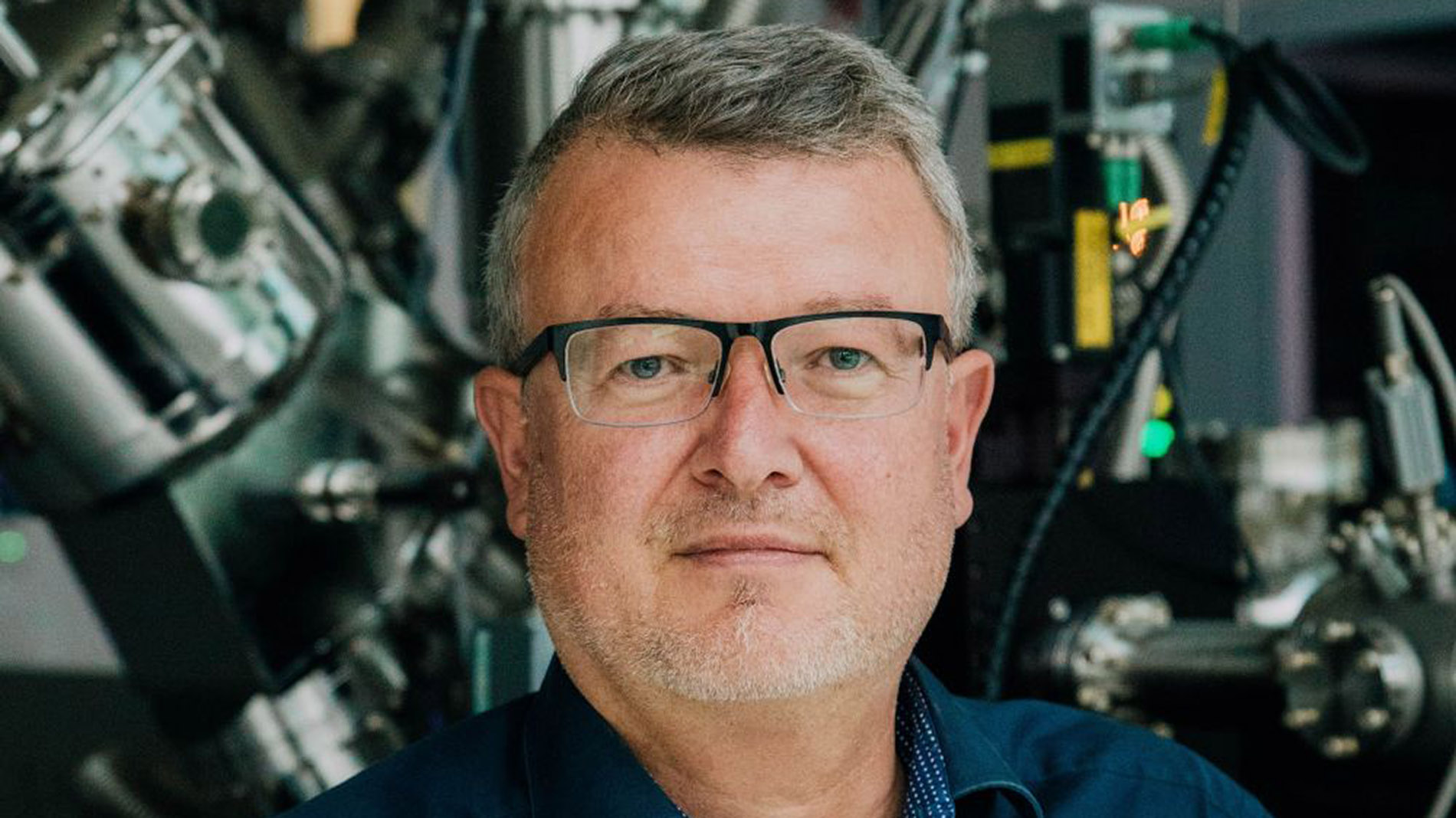

Forscher Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und Leiter der Abteilung „Festkörperchemie“ im Helmholz-Institut Ulm, ist einer der führenden Batterieforscher Deutschlands.Im Interview mit „Gateway to Automotive“ erklärt er exklusiv, was sich niemand so richtig erklären kann: Wieso bei den Batterien in den letzten zwei Jahren enorme Reichweitensprünge möglich waren – bei gleichzeitig fallenden Preisen. Er weiß auch, wodurch sich kritische Rohstoffe bei der Herstellung ersetzen ließen, und räumt mit Mythen um die E-Mobilität auf. Und er gibt eine Einschätzung zur E-Auto-„Konkurrenz“, zu Wasserstoffantrieb und E-Fuels.

„Zu geringe Reichweiten“ war bisher ein häufig genutztes Argument gegen die E-Mobilität. Lässt sich dieses Argument noch aufrechterhalten?

Fichtner: Na ja, in China gibt es die ersten Modelle auf dem Markt, die 1000 Kilometer schaffen mit einer Ladung – und eine Zuladung für 600 bis 700 Kilometer in zehn, zwölf Minuten. Wichtig ist, dass man schnell laden kann, das ist das Entscheidende. Die Verbrenner haben ja auch keine unbegrenzten Reichweiten.

Wie sind die Reichweitensprünge zu erklären?

Der Quantensprung war, im Innenraum der Batterie mehr Raum zu schaffen für die eigentlichen Speichermaterialien. Keine Module mehr mit zwölf Zellen drin und davon mehrere, sondern gleich Zellen in der Größe eines Dielenbretts, die in einen großen Rahmen eingeklickt werden. „Cell to Pack“ nennt sich das, spart 40 Prozent an Aufbau und Verbindungstechnik und erhöht den Raum für Speichermaterial um bis zu 50 Prozent.

Das brachte auch eine Veränderung beim Material …

Die Chinesen haben gesagt, ja, wir haben das Material, mit dem man große und sichere Zellen bauen kann, das Eisenphosphat. Damit enthält die Batterie dann auch kein Kobalt mehr, dessen Gewinnung teilweise unter schwierigen Umständen erfolgt. Allerdings hat das Eisenphosphat den Nachteil, dass es bei niedrigen Temperaturen recht langsam ist. Aber dafür haben wir ein Batteriemanagementsystem, das sich genau anschaut, wie der Zustand der Batterie ist und dann optimale Bedingungen schafft, damit die Batterie schnell geladen werden kann, ohne stark zu altern. Wir brauchen natürlich die richtige Ladesäule und ein 800-Volt-Bordnetz, um die Technologie voll auszureizen.

Ein weiteres Argument gegen E war, die Batterien seien so teuer …

Nun, der Preis der Batterien ist in den letzten Jahren um 90 Prozent gesunken. Gleichzeitig hat sich die Speicherkapazität verdoppelt. Der Trend ist, dass die Batteriepreise immer weiter runter gehen. Und man sagt, wenn die Schwelle von 100 US-Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität unterschritten wird, ist das Batteriefahrzeug günstiger als der Verbrenner. Diesem Punkt nähern wir uns gerade. Und es wirkt auf die Preise für E-Autos gesamt: Den neuen BYD Dolphin mit Eisenphosphat-Akku gibt es in China bereits für rund 14.000 Euro.

Was sind die Gründe für solche extremen Preisbewegungen?

Seit der Einführung der Lithium-Ionen-Batterie 1991 ist der Preis um den Faktor 18 gesunken. Am Anfang waren die Materialien und die Fertigungstechnik noch in den Kinderschuhen. Heute ist die Technik bekannt. Die Rohstoffströme sind da. Und es gibt all die Gigafactorys mit ihren Skalierungseffekten.

Von den in Batterien eingesetzten Seltenen Erden hieß es, sie seien eben selten.

Das ist auch so ein Mythos. In Litihium-Ionen-Batterien findet sich kein Gramm einer Seltenen Erde – die übrigens gar nicht selten sind, sondern ungefähr so häufig wie Kupfer. Eine Seltene Erde, das Neodym, steckt im Magneten mancher E-Motoren, aber nicht in der Batterie. Und Neodym-Magnete sind nach Recycling zu 95 Prozent so gut wie neu.

„In Litihium-Ionen-Batterien findet sich kein Gramm einer Seltenen Erde – die übrigens gar nicht selten sind, sondern ungefähr so häufig wie Kupfer.“

Warum hat sich die Lithium-Ionen-Batterie gegenüber allen anderen Batterietypen durchgesetzt?

Weil keine andere Technologie in der Lage war, diese riesigen Sprünge zu erreichen. Am Anfang hat man sie nur genommen, weil sie keinen Memory-Effekt hat, wie die Nickel-Kadmium-Batterien, die schon deshalb ausschieden. Aber auch die Nickel-Metallhydrid-Batterien durfte man lange Zeit nicht auf null entladen, dann waren sie kaputt. Alle Konkurrenten hatten ihre Haken und Probleme. Nur die Lithium-Ionen-Batterie hat immer funktioniert, in jedem Be- und Entladungszustand. Und in der Nickel-Metall-Hydridbatterie haben sie tatsächlich eine Seltene Erde, in der Lanthan-Nickel-Legierung im Minuspol.

China ist heute Markt- und Innovationsführer in der E-Mobilität. Sehen Sie Ansätze, dass Deutschland aufholt?

Ich sehe, dass die deutsche Industrie im E-Thema beginnt, auf eigenen Füßen zu stehen. Dass sie technologisch aufholt, sehe ich nicht. Aber die Frage ist doch auch, wie weit muss man denn in der Entwicklung kommen, um ein technisch sinnvolles Produkt vermarkten zu können? Muss man wirklich immer auf dem technisch allerletzten Stand sein – oder reicht es auch schon, wenn man mit einem sehr guten Stand eine gute Produktion aufgebaut hat und konkurrenzfähige und sichere Produkte anbietet? Insofern sehe ich keine riesigen Probleme. Zumal der Markt so groß ist, dass eigentlich für jeden Platz ist.

In der deutschen Politik und Wirtschaft wird bei den Antriebstechnologien oft von der „Technologie-Offenheit“ gesprochen, die man sich bewahren wolle …

Wir als Forscher, wir müssen technologieoffen sein. Wir müssen all die Techniken von Grund auf verstehen. Wir sammeln die Daten und vergleichen sie. Wenn eine Firma dann aber die Daten auf dem Tisch hat und sich in der Phase eines Wandels nicht dafür entscheidet, sich auf die Ressourcen zu fokussieren und nach vorn zu gehen, sondern die Kräfte auf verschiedene Töpfchen verteilt – das würde man als Managementfehler bezeichnen.

Wie schätzen Sie die Nachhaltigkeit der Batterieproduktion ein?

Es ist ein Megatrend im Augenblick, sich von bestimmten kritischen Rohstoffen unabhängig zu machen. Nicht nur aus Motiven der Nachhaltigkeit, man will sich auch aus geostrategischen Abhängigkeiten lösen. Das heißt auch bei den Batterien, man sucht Materialkombinationen aus Grundstoffen, die überall auf der Welt verfügbar sind. Das ist beim Eisenphosphat zum Beispiel der Fall. Kritische Materialien lassen sich aber auch ersetzen. Etwa bei den Natrium-Ionen-Batterien, wo kein Lithium mehr zwischen den Polen hin- und herwandert, sondern Natrium. Natrium haben wir im Kochsalz, Meersalz, im Soda. Soda wird so zum Grundstoff der Batterieherstellung. Natriumkarbonat ist am Ende 80-mal billiger als Lithiumkarbonat. Wir brauchen auch nicht mehr unbedingt Grafit, das vor allem aus China kommt, für die Minuspole der Lithium-Ionen-Batterie. In der Natrium-Ionen-Batterie wird es durch Hartkohlenstoff ersetzt. Das kennen Sie auch, wenn die Suppe überkocht und dann gibt es den schwarzen Rand am Herd mit so einem harten, zähen Zeug. Das ist eine Art Hartkohlenstoff. Das kann man überall herstellen.

„Es ist ein Megatrend im Augenblick, sich von bestimmten kritischen Rohstoffen unabhängig zu machen.“

Sind diese Trends auch schon in Europa angekommen?

Das kommt alles. Aber die europäischen Hersteller sind noch nicht auf der „Cell to Pack“-Technik. In der klassischen Modulbauweise sind sie aber auf hoch performante Materialien angewiesen, die hohe Anteile von Nickel enthalten und damit teuer sind. Doch es gibt jede Menge Recycler, die sich freuen, wenn das bei ihnen landet. Im Augenblick haben wir 38 in Europa. Die leiden – vor allem darunter, dass sie zu wenig Batterien reinbekommen.

Was sagen Sie zu dem kritischen Ansatz, die E-Mobilität senke zwar bei uns die Emissionswerte, externalisiere aber die Umweltkosten in den globalen Süden.

Dazu würde ich gern mal was Quantitatives sehen dazu. Ich habe mir ein Beispiel in der Atacama-Region in Chile angesehen, am Salar de Atacama, das ist ein Salzsee, aus dem Salzwasser gepumpt wird. Und mich beim chilenischen Bergbauministerium erkundigt, das die Wasserrechte vergibt. Das Ergebnis war, die Hotels, die an dem See sind, verbrauchen genauso viel Süßwasser wie die zwei Firmen, die Lithium erzeugen. Achtmal mehr Wasser wird vor Ort im Kupferbergbau verbraucht.

Sie halten also die Einwände für übertrieben?

Ich bin Wissenschaftler. Was wäre denn die andere Option? Ich könnte beim Rohöl bleiben. Da brauche ich jeden Tag 46 Milliarden Liter Wasser, um es herzustellen, von dem Verschmutzungsrisiko noch abgesehen. Das allein würde reichen für das Lithium für 1,6 Millionen Tesla-Akkus – jeden Tag. Es gibt keine Technologie, die mir bekannt wäre, die keine Umweltauswirkungen hätte, wenn man eine Weltflotte an Fahrzeugen bereitstellen möchte. Wir haben nur die Wahl, das weniger Schädliche zu wählen. Und das macht man mit der Elektromobilität, auch deshalb, weil man die Rohstoffe im Kreis führen kann, was beim Rohöl nicht geht. Die Elektromobilität gilt inzwischen als Paradebeispiel für die Einführung einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft.

„Die Elektromobilität gilt inzwischen als Paradebeispiel für die Einführung einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft.“

Was macht die E-Mobilität attraktiver als andere Ansätze?

Im Vergleich zum Wasserstoff zwei Dinge: Der Preis ist schwer zu senken und es ist nicht einfach, genügend davon zu erzeugen. Zudem wird der verfügbare Wasserstoff heute zu 99 Prozent aus Erdgas hergestellt – bedeutet, der Footprint von einem Pkw, der mit Wasserstoff fährt, ist etwa wie der von einem Diesel. Und bei E-Fuels sehe ich das Problem, das die Verfügbarkeit bis auf Weiteres nicht gegeben ist. Da sind viele PowerPoint-Projekte dabei. Und es wird immer unterschätzt, wie extrem aufwendig es ist, das CO2 aus der Atmosphäre einzusammeln. Direct Air Capture, die weltgrößte CO2-Sammelanlage in Island, schafft gerade mal 4000 Tonnen pro Jahr. Und allein das E-Fuel-Projekt von Porsche, das im Endausbau mal so 1,3 Prozent des deutschen Spritbedarfs erzeugen könnte, bräuchte 600.000 Tonnen. Also da ist man noch weit von der Realität entfernt.

E-Fuels werden auch als Strategie genutzt, trotz „Verbrennerverbot“ der EU für 2035 das Leben des Verbrenners zu verlängern.

Na ja, es gibt kein „Verbrennerverbot“ – sondern lediglich ein Verbot, ab 2035 weiterhin fossile Kraftstoffe zu verwenden. Mit E-Fuels oder HVO dürfte weiter gefahren werden, obwohl dadurch die Städte auch weiterhin durch Ruß, Lärm, Stickstoffoxide und Vibrationen belastet würden. Aber offenbar glauben diejenigen, die E-Fuels als Lösung propagieren, selbst nicht daran. Sie hoffen darauf, dass, wenn es 2035 keine E-Fuels geben sollte, man eben mit fossilem Benzin weiterhin fahren darf. Letztlich ist der Kampf gegen die EU-Regelung, der ja auch gerade Wahlkampfthema bei der Europawahl war, ein Kampf für die weitere Nutzung fossiler Kraftstoffe.